🦷 顎関節症(がくかんせつしょう)ってどんな病気?

こんにちは。歯科医師の鈴木孝美です。

『口を開けると痛い』 『あごの関節からカクッと音がする』 『口が開けにくい』――そんな症状でお困りではありませんか?

もしかすると、顎関節症(がくかんせつしょう)かもしれません。

今回は顎関節症の種類と、それに伴った治療方法について解説していきます。

🩺 顎関節のしくみ

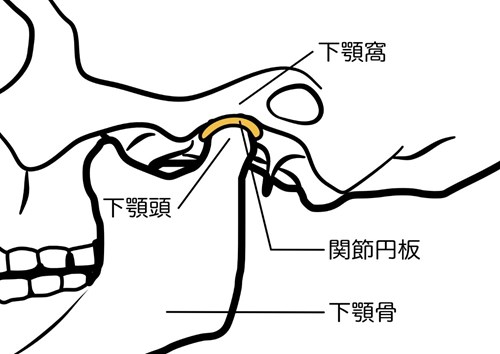

あごの関節(顎関節)は、下あご(下顎骨)と頭の骨(側頭骨)の間にあり、その間には関節の動きを助ける関節円板(かんせつえんばん)という軟骨のクッションがあります。

関節円板が滑らかに動くことで、あごはスムーズに開閉します。

しかし、関節円板がずれたり、炎症を起こすと痛みや音が出ることがあります。

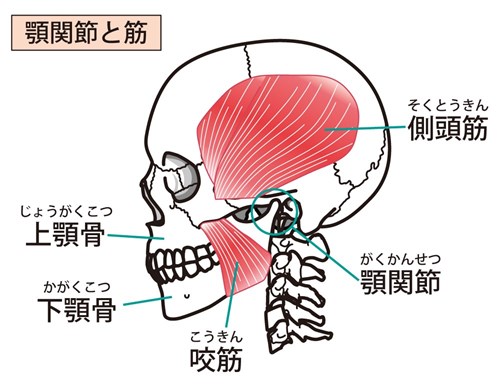

また、関節まわりの筋肉(咬筋・側頭筋)がこわばることで痛みを感じる場合もあります。

😣 顎関節症の主な原因

顎関節症は一つの原因だけで起こるわけではなく、複数の要因が重なって発症します。主な要因は次の通りです。

- 歯ぎしりや食いしばりの癖

- ストレスによる筋肉の緊張

- かみ合わせの不調和

- 外傷(あごを強くぶつけるなど)

- 姿勢の悪さ(スマホやパソコン作業の前傾姿勢)

特に寝ている間の歯ぎしりや日中の噛みしめは気づきにくい原因です。

🩹 顎関節症の種類

顎関節症は原因や治療法によっていくつかのタイプに分かれます。

代表的な4タイプをわかりやすくまとめます。

1️⃣ 咀嚼筋痛障害(そしゃくきんつうしょうがい)

あごを動かす筋肉(咬筋や側頭筋)の疲労・緊張が主な原因です。マウスピースは効果が少ないことが多く、ストレッチやマッサージ、温めることが有効です。

2️⃣ 顎関節痛障害(がくかんせつつうしょうがい)

関節そのものに炎症が起きている状態で、開ける・閉じる時の痛みが特徴です。

ナイトガード(マウスピース)で関節の負担を減らしたり、鎮痛剤で炎症を抑える治療が有効です。

3️⃣ 顎関節円板障害(かんせつえんばんしょうがい)

関節円板がずれたり変形することで、しばしば『カクッ』『ポキッ』という音が出ます。

進行すると口が開きにくくなることがあり、早期の受診であごの動きを整える治療が重要です。

4️⃣ 変形性顎関節症(へんけいせいがくかんせつしょう)

長期にわたる負担で関節の骨がすり減ったり変形したタイプです。痛みが慢性化しやすいため、CT・MRIなどの精密検査で状態を正確に把握することが必要になります。

🔬 診断の流れ

顎関節症では、原因を正しく特定することが最も重要です。

診断の基本的な流れは次のとおりです。

- 顎の動きや筋肉の状態を触診でチェック

- あごを前後に動かしたときの痛みや音の有無を確認

- 必要に応じてレントゲン、CT・MRIなどの画像検査を実施

これらを総合して診断し、最適な治療方針を立てます。

💊 治療方法

治療は原因に応じて行います。軽度のケースでは生活習慣の見直しだけで改善することもあります。

咀嚼筋痛障害の治療

- あごや頬のマッサージ

- ストレッチや温湿布で筋肉の緊張を和らげる

顎関節痛障害の治療

- マウスピース(ナイトガード)で関節負担を軽減

- 痛みが強い場合は鎮痛剤や抗炎症薬を使用

顎関節円板障害の治療

- 円板の位置を安定させるマウスピースを作ることがある

- 開口訓練などで音や動きを改善する

変形性顎関節症の治療

- 精密画像で進行度を評価

- 必要に応じて大学病院での高度治療を検討

🧘♀️ 日常生活でできる予防とケア

顎関節症は、日常のちょっとした習慣を変えることで予防できる場合があります。

実践しやすいポイントを紹介します。

- 歯をかみしめないよう意識する

- 姿勢を正してスマホ・パソコンを使う

- やわらかい食べ物ばかりに偏らない(筋肉のバランス維持)

- 就寝前に深呼吸してリラックスする習慣を

歯ぎしりや食いしばりを放置すると、関節や筋肉への負担が蓄積し、再発や慢性化の原因になります。

🏥 専門医による正確な診断を

顎関節症は、原因によって治療法が大きく異なります。

当院では、私が日本顎関節学会に所属しており、学会ガイドラインに基づいた診断と治療を行っています。

また、大学病院との連携体制も整えており、より精密な検査や高度な治療が必要な場合にも対応可能です。

🌸 まとめ

顎関節症は 『放っておけば治る』 病気ではありません。

痛みを我慢すると悪化し、治療が長引くことがあります。

しかし、早期に原因を見極めて正しいケアを行えば、多くの方が改善・再発予防が可能です。

『口を開けにくい』 『音がする』 『朝あごが疲れている』 など、気になる症状があれば早めに受診をおすすめします。

谷村歯科医院

ネット予約はこちらから

〒157-0072

東京都世田谷区祖師谷3-32-2 渡辺ビル2階

TEL:03-3789-8241

URL:https://tanimurashika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/oAfUwBSwhy8V7bcp7